序盤の7分に幸先良く先制したのは藤枝MYFC(以下藤枝)だった。しかし、1対2の逆転負けで3連敗。北海道コンサドーレ札幌(以下札幌)にじわじわと流れを持って行かれて、直接FKとショートコーナーからの流れで2失点してしまった。また、全般的にパス、トラップなどの技術的なミスも目立ち、思うように攻撃を継続できない場面が多かった。連敗前には攻守両面での良い傾向を感じていたが、最近はそのような印象が薄い。不調だと思う。シーズンも10節を経過した。今まではお互いに相手の様子を見ながら手探りで試合に臨むこともあっただろう。しかしもう、相手のサッカーの分析材料は揃っている段階だ。存分に長所を消されて短所を突かれるようになってきたのかもしれない。だとしても、相手を上回るしかない。分析とその対策の争いで相手を上回ることが藤枝には特に重要だと思う。相手の分析をはね返すような圧倒的な戦力などは元々ないのだから。

以下、この試合で藤枝に対して感じたことを書いてみたい。

●前節同様、中盤の守備に問題を感じた。そのために試合全般のペースを掴めず、守勢に回される場面が多くなってしまった。

試合開始後、まずボールホルダーへのプレスの甘さについては改善されているように感じた。1トップのディアマンカ選手はともかくとして、浅倉、金子、杉田、世瀬の中盤4選手が各々の担当エリアでボールホルダーに厳しく寄せている。そのため前節のように1本のパスで簡単に急所を突かれてピンチになるような危険性は感じなかった。ここは改善されていたと思う。ただし、札幌のような最終ラインが4人のシステムに対してプレスを行う場合には、どうしても相手のサイドバックへのプレッシャーが不十分になってしまう。藤枝の1トップ2シャドーの3人のプレスに対してサイドバックの1人が余りがちになる。先制点を奪われて悪い空気になった札幌は、この1名を活用して試合の流れを奪い返した。前半の場合は右サイドバックの高尾選手がその1名だった。

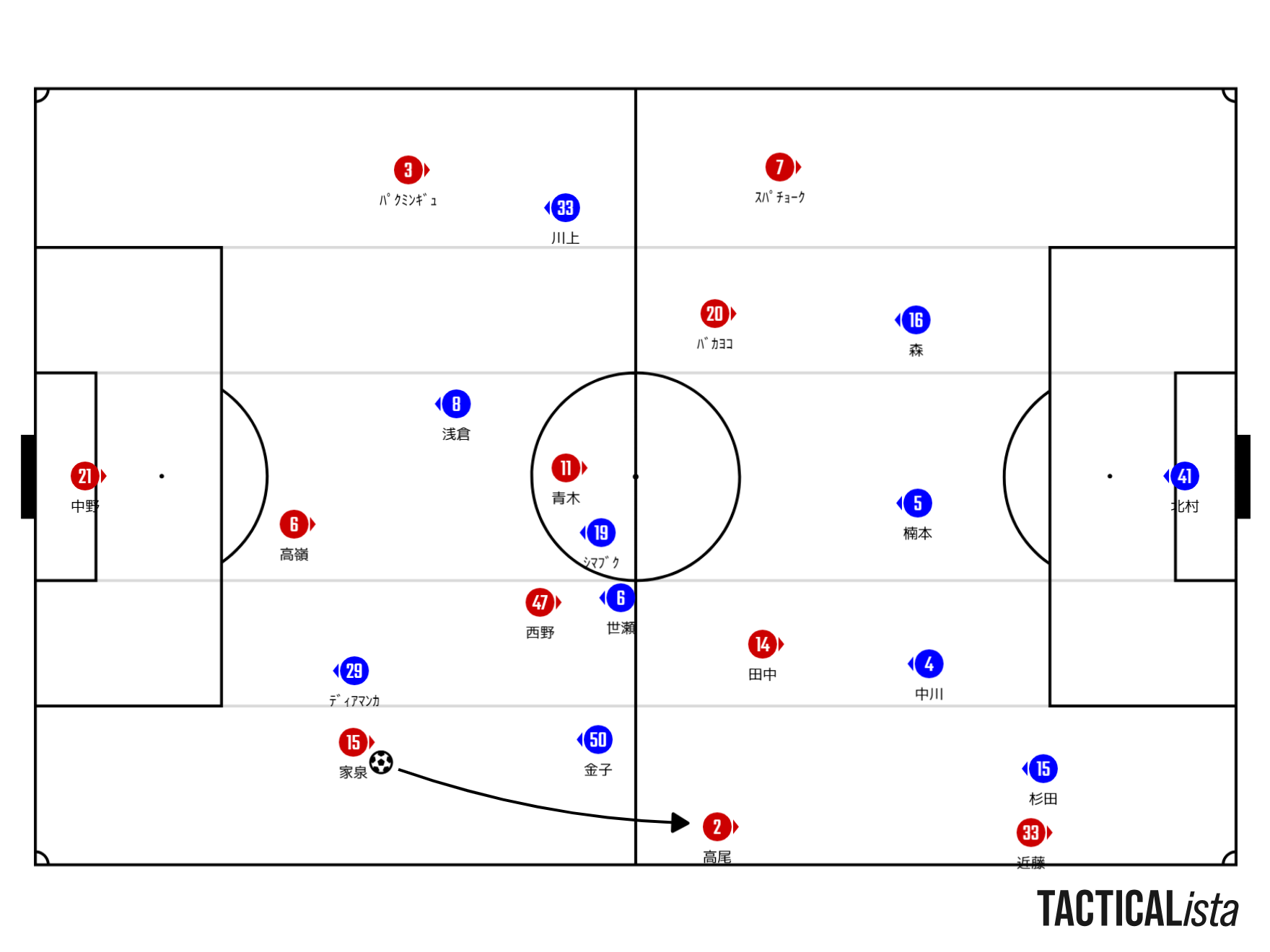

13分に、下図のような形で高尾選手にパスが供給された。

センターバックの家泉選手からの縦パスを受けた高尾選手が広いプレーエリアを与えられている状況である。金子選手のプレスが間に合っていない。本当はここで高尾選手をサイドライン際に追い込んで困らせたい。しかし、この場面で困っているのは藤枝の方だ。この状況では高尾選手は何でもできる。パスコースを検討したり、ドリブルでスピードに乗ったり、能動的に行動できる時間は十分にある。実際、このあとに高尾選手はサイドラインに対して内側に入るようなコースを選んでドリブルを開始した。近藤選手のマークを捨ててチェックに来た杉田選手(シマブク選手とポジションチェンジしていた)をスピードで交わして前進し、藤枝の最終ラインに脅威を与えた。結局、その一連のプレーでコーナーキックを獲得するのだが、そこから札幌が流れを掴んだように感じられるのだ。

4-4-2システムの札幌との対戦で、サイドのレーンにおける数的不利の対応に藤枝は苦労していたと思う。これは前節千葉戦の1失点目における状況でもそうだったと思う。この試合では、特に前半は札幌の右サイドの攻防で後手を踏む場面が散見された。その後、ウイングバックのシマブク選手は高尾選手への規制を強め始める。札幌がボールを保持している場面でやや高い位置を取り始める。いつでも高尾選手に寄せられるように。すると今度はシマブク選手の裏のスペースをロングボールで狙われ始めた。サイドハーフの近藤選手目掛けて、いきなりのロングボールが供給され始める。そこで不利な状況になり、ファウルを犯して与えた直接フリーキックで失点してしまった。この失点は、サイドレーンでの駆け引きで札幌に敗れてしまった結果だと思う。

今後の試合でも同じような状況はあるはずだ。どうすればいいのだろうか?いろいろな対応策を勝手に考えてみた。①近いサイドのシャドーがそのまま頑張ってサイドバックをプレスする。②相手のサイドハーフに対するマークを捨てて、ウイングバックがサイドバックをプレスする。センターバックがスライドしてサイドハーフをマークする。③近いサイドのボランチがサイドバックをプレスする。シャドーは空いたスペースをケアする。④あえてサイドバックにそのままプレーさせる。そしてプレーさせた後の対応を万全にする(パスカット、クロスをゴール前でクリア、など)。というような対応が考えられる。いずれにせよチームとしてはっきりとした整理が必要ではないかと感じた。

●サイドレーンの攻防で後手を踏んで守備に追われていたが、反撃するチャンスもあった。

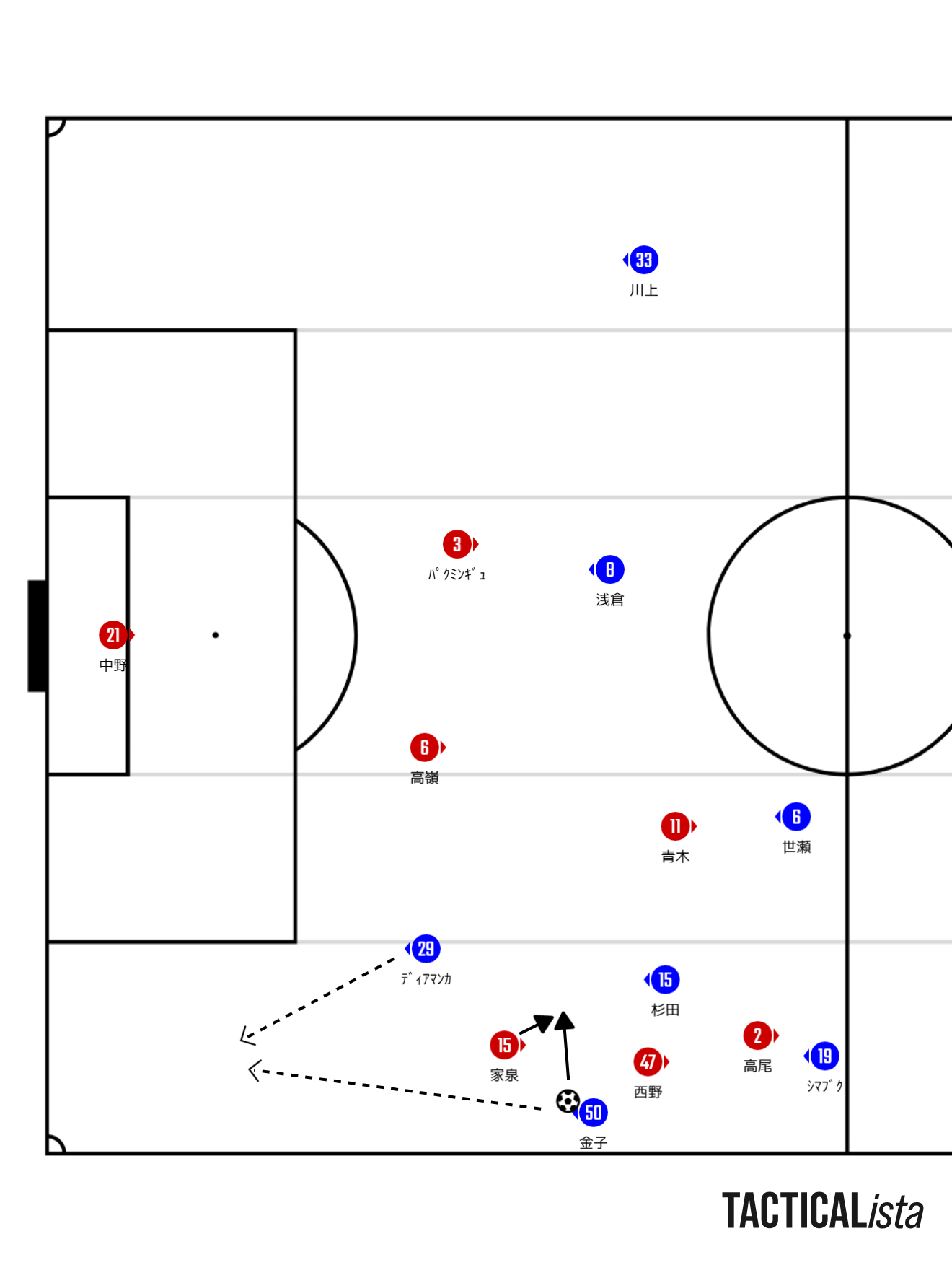

サイドレーンの攻防で攻め込まれたと前述した。しかし、その状況を改善させてペースを奪い返すチャンスはあった。下図は藤枝の左サイドでそのチャンスが訪れた状況である。

16分、藤枝の最終ラインのパス回しで左サイドに開いた中川選手がパスを受ける。そこへ札幌の近藤選手が寄せる。中川選手は寄せ切られる前に前方のシマブク選手へパス。シマブク選手は高尾選手が寄せに来るタイミングで中川選手にバックパス。そこで中川選手は、サイドに開く動きを見せた杉田選手に正確なパスを送る。そのパスは近藤選手と高尾選手の2人を通り越した。杉田選手にはカバーに入った西野選手が迫るが、ツータッチで素早く前方の金子選手へパス、と同時に内側へ走り込んだところが上の図である。直後、金子選手は杉田選手に壁パスのようにリターンパスを狙ったが、パスが弱く、マークに来た家泉選手にパスカットされてしまった。

結果論かもしれないが、金子選手は杉田選手がいる内側にパスするのではなく、さらに縦方向にパスを送ってディアマンカ選手を走らせて欲しかった。その方がプレーの成功率は高かったと思う。もしかするとオフサイドになってしまったかもしれないが、映像で見ると大丈夫のような感触もある。ディアマンカ選手のスピードならば、パスを受けてからクロスを上げるプレーをかなり高い確率で実行できたのではないか。もちろん、そうなれば得点の可能性もあっただろうが、別の効果もあったと思う。それは、このワンプレーだけでも、後手を踏んでいたサイドレーンの攻防で優位に立った、という効果である。そうなればもしかすると、以降の札幌のサイドレーンでの推進力を鈍らせることができたかもしれない。状況が変わったかもしれない。まぁ、それはわからないが、とにかく、喰いついてきた相手を通り越すパスを連続させたプレーは良かった。中でも杉田選手へ送った中川選手のパスの正確さと、そのパスを引き出した杉田選手の開く動きが秀逸だった。

●パス、トラップなどのミスによってピンチを招いたり、チャンスを潰したりする場面が目立った。

上記の、金子選手のパスが杉田選手に繋がらなかった場面もそうだが、ミスがいつもより多かったと思う。いろいろな種類のミスがあるけれど、慣れないピッチ環境に起因するミスもいくつかはあったと思う。特に今節は初めてのピッチであり、感覚を把握することが難しかったかもしれない。映像を見た限りではボールの転がる勢いが減殺されがちなピッチだと感じた。そこにアジャストしきれなかった感覚は選手の中に残ったのではないだろうか。で、金子選手のパスミスだが、脚を振って蹴るというよりも「はじく」感じでインサイド面をボールに当てて芝の上を滑らすイメージ。そういうパスの出し方に見えた。だが、イメージよりもボールが滑らず、勢いのないパスになり家泉選手にカットされた。そのように見えた。この他にもミスは多く、2失点目は梶川選手のパスミスを発端にしたコーナーキックからだった。

ただし、個人的には今節の藤枝の攻撃姿勢は全般的に悪くなかったと思っている。4-4-2システムの利点だと思うが、藤枝の攻撃時に札幌の選手が常にバランス良く配置されて効果的にプレッシャーをかけていた。藤枝の選手がフリーでプレーできるような局面は非常に少なかったと思う。それでもプレッシャーを避けてロングボールを多用したり、安易なボール回しに終始するような姿勢ではなかった。マークされながらも相手に挑む、リスキーながらも勇敢な攻撃はしていたと思う。(特に後半途中から入った松下選手はギャンブル性の高いパスを繰り出していた。あまり通らなかったが。)

だが、残念ながらミスが多かった。もちろん、札幌の厳しいプレスを受けたからこそ、のミスが多かったが、単純な技術的ミスも多かったと思う。ピッチ状態への適応不足も含めて多くのミスがあった試合だった。是非改善を望みたい。今節の藤枝の攻撃姿勢は悪くなかっただけに、ミスの多さについては残念だった。

〇浅倉選手のひとつのプレーに心を動かされた。

39分、ロングスローからの流れで札幌陣内のペナルティエリア内で混戦になる。そこで浅倉選手がキレのあるドリブルで突破しかけた。その時、バカヨコ選手の脚が引っかかったように見えた。浅倉選手は体勢を崩して倒れ込んだがすぐに起き上がってプレーを続ける。これを見て、思わず「倒れていてくれよ!」と叫んでしまった。倒れてプレーをやめればPKを取れると思ったからだ。結局、続行したプレーで得点することはできず、チャンスは終わってしまう。決定的なチャンスを棒に振ってしまったと思った。実際には、もしこのプレーでファウルがあれば、浅倉選手がプレーを続行していてもPKだったと思うので、PKではなかったのだろう。だが、「倒れていればPK取れたのに・・・」という思いは、試合が終わった後も消すことができない。次の日も同じだった。しかし、その次の日ぐらいから自分の心境が徐々に変化するのを感じるようになった。何かの既視感を感じたのだ。あの浅倉選手の、倒れてもすぐに立ち上がったプレーは世界中のあらゆるところ、雑草の生えた空き地や路地の片隅のサッカーでも普通に行われているプレーだと思った。ボールを奪い合い、ゴールを奪い合うサッカーというスポーツの中で自然発生するプレーである。そういう既視感。そしてこのJリーグでも、主審の笛が鳴らない限りはプレーの続行が許されるのだ。その限りで選手は自由にプレーできる。自由にプレーを生み出すことができる。だからサッカーは面白いのではないだろうか。だからサッカーは愛されるのだと思う。自由なプレーの発露が途絶えてしまったら、サッカーはつまらない。浅倉選手はサッカーを殺さなかった。そう思うようになった。そして、そういうプレーができる選手は大きく成長できると思う。これからも、そのファンタジーなプレーで藤枝のサッカーを強く輝かせて欲しい。

コメント